来源:http://jgz.app.todayguizhou.com/news/news-news_detail-news_id-11515115972970.html

2022年7月,上海交通大学机械与动力工程学院张执南教授负责的“柔性可穿戴技术研究”获得国家外国专家局批复通过高端外国专家引进计划。该研究邀请剑桥大学George Malliaras教授进行深度合作,围绕可穿戴技术基础研究方向,针对生物传感器方向开展深入的合作研究,旨在突破现有可穿戴设备应用上的局限性,集双方所长,促进柔性可穿戴技术在康复、养老、运动等重点领域的应用并将该技术向工业应用推广。

外国专家介绍

George Malliaras教授现任剑桥大学菲利普亲王讲席教授,曾担任康奈尔大学纳米科学与技术Lester B. Knight 主任,主要从事有机电子学和生物电子学研究,在植入式脑机接口设备及可穿戴设备的设计开发方面具有丰富的研究成果,已在Nature,Science正刊及子刊等国际顶级期刊发表学术论文340余篇,被引36000余次。同时,George Malliaras教授兼任Science Advances期刊Deputy Editor,Journal of Materials Chemistry以及MRS Communications等期刊咨询专家及编委等;担任材料研究学会和皇家化学学会会士(Fellow of the Materials Research Society and the Royal Society of Chemistry)等;曾荣获纽约科学学会(New York Academy of Sciences)布拉瓦尼克奖(Blavatnik Award)以及美国国家科学基金会职业奖(US National Science Foundation Career Award)等。

合作项目介绍

随着技术的快速进步,可穿戴设备已经从辅助健身的简单设备发展到辅助手术的复杂设备。可穿戴技术依据其部署位置可分为佩戴式和穿着式两种。目前总共有 20余种应用在不同部位的可穿戴设备被报道。可穿戴设备已被用作生命体征监测器和用于姿势和健身的姿势相关设备,在帮助患者姿势和康复方面具有出色的功能,在医学和患者护理中具有极佳的应用前景。

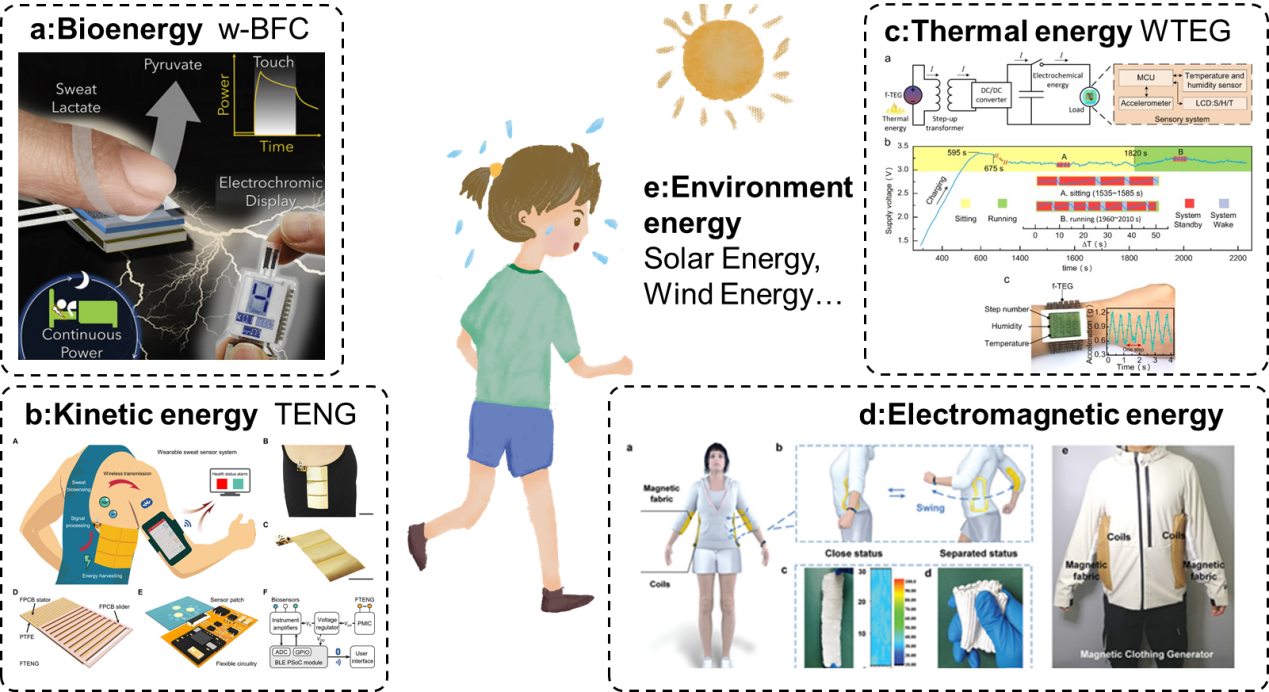

利用不同能源的可穿戴监测设(npj Flexiable Electronics, 2022, 6, 33 (2022)

然而,可穿戴设备的精度、舒适度等因素影响了可穿戴技术广泛应用。就行业发展而言,国内当前智能穿戴设备同质化严重,应用场景单一,当前主要的可穿戴设备产品形态为智能手环、手表、耳机,缺少其他产品形态和功能。针对专业医疗级可穿戴设备的研究较少。就基础研究而言,全柔性可穿戴设备的研发以及智能可穿戴设备领域还有待突破,对于可穿戴设备的精度、稳定性、准确性、寿命、舒适度等有待进一步研究。

在此背景下,张执南教授发起“柔性可穿戴技术研究”,并邀请来自剑桥大学的George Malliaras教授进行深度合作。双方针对现有的可穿戴设备的局限性,研究新型传感器件以及基于摩擦致电效应的自供能技术,以期实现长期在位人体健康信号监测,在康复、养老、运动领域具有应用价值。双方通过优势互补有望在高水平研究成果以及可穿戴器件开发方面取得突破。

通过本次高端外国专家引进计划,双方团队不仅将围绕柔性可穿戴传感器的设计与制备新原理、新工艺展开研究,还会依托上海交通大学-集思未来交叉学科创新设计联合研究中心,在交叉学科创新人才培养方面进行深入研讨,重点围绕中外双导师、暑期实验室科研、访问交流以及暑期课程等形成共识。在建立深度长期交流合作、共同发表高水平学术成果的同时,双方也将大力推动上海交通大学机械与动力工程学院与剑桥大学工学院的进一步国际交流与合作。